- read

- Daniele Paganelli

Prima di mostrare la loro splendida grafica alle luci degli interni o al sole come pavimento, prima ancora di entrare nel forno, gli scienziati dei materiali esaminano accuratamente la ceramica alla luce dei raggi X. Due tecniche analitiche, la diffrazione dei raggi X (XRD) e la fluorescenza dei raggi X (XRF), vengono eseguite di routine sulle materie prime per determinarne, rispettivamente, la composizione mineralogica e chimica. In entrambi i casi il materiale viene irradiato dai raggi X, ma i rispettivi strumenti misurano effetti diversi.

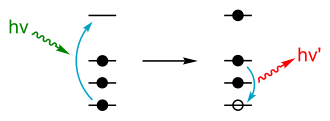

La fluorescenza si basa sull’eccitazione subita dagli atomi quando vengono colpiti da un raggio X: il decadimento dallo stato eccitato emette fotoni con lunghezze d’onda e intensità caratteristiche, dipendenti in modo univoco dall’elemento e dalla sua concentrazione nel campione.

Il risultato tipico di un’analisi XRF è la composizione espressa in percentuali di concentrazione di ossidi di elementi. La XRF è veloce, affidabile e precisa, anche se non tutti gli elementi possono essere identificati con questa tecnica.

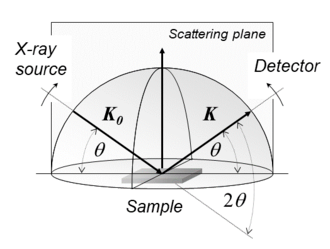

La diffrazione, invece, misura l’intensità e gli angoli di diffusione dei raggi X che attraversano o vengono riflessi dal campione e li mette in relazione con le strutture più probabili dei reticoli cristallini e la loro abbondanza.

Il risultato di un’analisi XRD è la composizione mineralogica espressa in percentuali di concentrazione delle strutture minerali. La XRD è intrinsecamente probabilistica: gli spettri devono essere adattati a migliaia di modelli prodotti da strutture minerali note. La soluzione matematicamente migliore non sempre ha senso: l’operatore deve sapere quale gruppo di minerali è ragionevole trovare in quel particolare materiale ed escludere manualmente le specie stravaganti.

Apparentemente, la composizione chimica e mineralogica sono due proprietà del materiale non correlate, come il peso e il colore. Sebbene ciò sia certamente corretto in generale, nel caso specifico dei materiali costituiti in gran parte da strutture minerali identificabili dobbiamo aspettarci una forte correlazione tra i due risultati. I minerali hanno ovviamente una loro composizione chimica: scomponendo la formula mineralogica di una materia prima nei suoi ossidi di base, si ottiene una composizione chimica che dovrebbe corrispondere strettamente a quella misurata con la fluorescenza. Ma di solito non è così, soprattutto a causa delle incertezze associate alla corrispondenza dei modelli di diffrazione e in parte a causa delle fasi amorfe che sfuggono all’analisi. Avendo accesso sia ai dati XRD che a quelli XRF, è buona norma armonizzarli con Ceramics Genome.

Riformulazione di una composizione mineralogica

Il glossario Ceramics Genome, un documento di Formulazione, racchiude le informazioni necessarie per descrivere il processo di ricerca della miscela di materiali che soddisfa più vincoli e minimizza una funzione di costo. Le variabili di input sono:

- Un pool di materiali che il minimizzatore può mescolare per ottenere il risultato desiderato. Il costo di ogni materiale può essere definito nel documento del materiale o localmente nella definizione del pool. Ogni materiale del pool ha anche i suoi intervalli massimi/minimi.

- La composizione obiettivo in ossidi, una tabella di quantità di ossidi in percentuale, con intervalli min/max individuali opzionali. Durante la minimizzazione della funzione di costo, il minimizzatore cercherà una miscela di materiali nel pool che, decomposta, dia una composizione di ossidi vicina all’obiettivo.

- Una tolleranza consentita tra la composizione degli ossidi target e la soluzione.

- Un vincolo aggiuntivo di Perdita di peso che il mix finale deve rispettare.

- La funzione cost - costo al crudo o al cotto o qualsiasi proprietà numerica.

Al momento dell’esecuzione, il documento di formulazione restituisce una composizione di materiali selezionati dal pool che rientra nella tolleranza della tabella degli ossidi target. Il documento Formulation è perfettamente adatto al compito di armonizzare le ipotesi XRD con le misure XRF.

-

La composizione obiettivo in ossidi viene compilata con i risultati dell’analisi XRF. Raramente si chiuderà al 100%, ma affinché il minimizzatore abbia successo l’input deve (e lo farà) chiudersi al 100%. Ciò che rimane (di solito meno dell'1%) viene aggiunto automaticamente alla voce speciale Materiale residuo sconosciuto.

-

La maggior parte del materiale mancante sarà volatile (acqua, decomposizione dei carbonati, combustione di C/S): la perdita di peso deve essere espressa come vincolo personalizzato, con un valore minimo e massimo estremamente vicino (o identico) al LOI misurato.

-

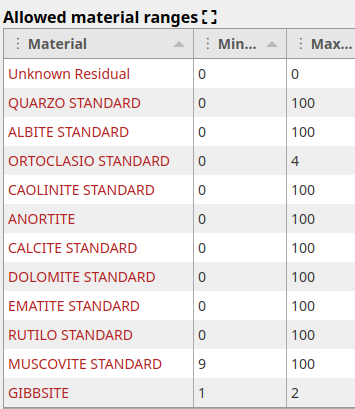

Il pool di materiali a disposizione del minimizzatore elenca tutti i minerali più probabili restituiti dalla XRD e secondo l’esperienza dell’operatore. Opzionalmente, per ogni minerale possono essere espressi degli intervalli intorno ai risultati XRD (con intervalli intorno al valore misurato, ad esempio, di +- 5%). Il materiale speciale Residuo sconosciuto viene aggiunto automaticamente al momento dell’esecuzione.

-

La tolleranza può essere impostata alta, anche del 10%, poiché la funzione di costo sarà “Distanza obiettivo”. Ciò significa che il costo sarà semplicemente uguale per tutti i materiali, indipendentemente dal loro costo memorizzato, quindi l’ottimizzatore cercherà semplicemente di raggiungere la soluzione più vicina agli ossidi target. La distanza sarà calcolata sulle quantità sparate.

-

Il flag minimizza tolleranza deve essere attivato.

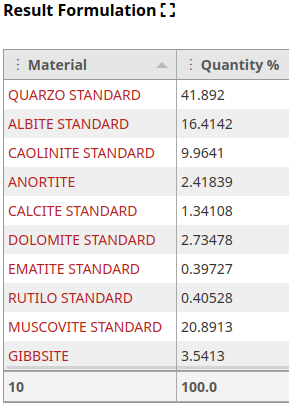

Il risultato di questo documento di Formulazione sarà una composizione mineralogica con la composizione chimica più vicina alla misurazione XRF ed entro i limiti definiti dalla stima XRD.